通則について

この記事では、民法総則に規定されている「通則」について解説します。

通則は第1条と第2条のみですが、規定されている内容は重要です。

民法という法律の基本的な考え方に関する規定となっていますので、ぜひ覚えておいてください!

※この記事は、2020年4月改正後の民法に対応しています。

基本原則

民法第1条では、下記の3原則を定めています。

1.公共の福祉の原則

2.信義誠実の原則

3.権利濫用の禁止

1.公共の福祉の原則

民法第1条1項の内容として、「私権は、公共の福祉に適合しなければならない。」と定められています。

これを「公共の福祉の原則」といいます。

私権とは、私法上の権利のことをいい、具体的には財産権(所有権、債権など)や身分権(親族権や相続権など)のことです。

これらの権利は、公共の福祉(社会全体の利益)に反してはいけないということです。

2.信義誠実の原則

民法第1条2項の内容として、「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」と定められています。

これを「信義誠実の原則」といいます。

「権利の行使」の具体例として、マンションの所有者が部屋を貸すことや、お金を貸している人が借りている人に対して返済の請求をすることなどがあります。

「義務の履行」の具体例として、マンションの部屋を借りている人が家賃を支払うことや、お金を借りている人が貸している人に対して返済をすることなどがあります。

「信義に従い誠実に行わなければならない」とは、相手から一般的に期待される行動に反するようなことをしてはいけないということです。

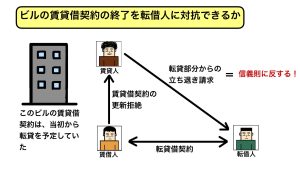

信義誠実の原則に関する判例として、ビルの賃貸借契約の終了時に賃貸人(貸している人)から転借人(借りている人からさらに借りている人)に対するビルの転貸部分のから立ち退き請求が、信義則に反するか?というものがあります。

結論として、信義則に反するため、賃貸借契約の終了を賃貸人から転借人に対抗することはできないという判決がでました。

信義則に関する判例

この事例では、

①本件賃貸借契約が当初から転貸を予定していたものであること

②基本となる賃貸借契約の終了した原因が賃借人(借りている人)からの更新拒絶によるものであったこと

③賃貸人が転貸借・再転貸借(転借人からさらに借りること)を承諾し、契約締結に加功(手伝うこと)していたこと

などの理由から、賃貸人は信義則上、賃貸借契約の終了をもって転借人・再転借人に対し、ビルからの立ち退きを請求することはできないとされました。

3.権利濫用の禁止

民法第1条3項の内容として、「権利の濫用はこれを許さない。」と定められています。

これを「権利濫用の禁止」といいます。

「権利の濫用」とは、法律上正当な権利の行使であっても、他人に著しい不利益があったり、迷惑を掛けるような場合をいいます。

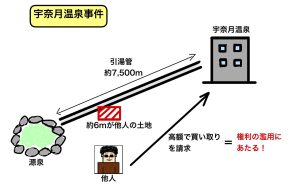

権利濫用の禁止の判例として、「宇奈月温泉事件」があります。

この判例をざっくり説明すると、宇奈月温泉で約7500mほど離れた場所から温泉のお湯を引くために引湯管を設置していたところ、その引湯管のうち約6mが他人の土地にかかっており、そのわずかな部分の土地を高額で買い取るよう請求した行為が権利の濫用にあたるとされたという事件です。

権利の濫用に関する判例

本来土地の所有者である者が所有権を行使することは、法律上正当な権利の行使ではありますが、引湯管が通っていることによる不利益はあまりないのに対し、引湯管を撤去したり、その土地を高額で買い取ることはあまりにも不利益が多いため、このような権利の行使は権利の濫用にあたり、認められないということです。

解釈の基準

民法第2条では、解釈の基準として、「この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。」と定めています。

反対に解釈すると、本人の意思を無視したり、性別による差別的な取り扱いに基づく解釈をしてはいけないということです。

まとめ

通則は総則と同じように全体に共通するルールという意味合いがあります。

つまり、通則に規定されている公共の福祉の原則、信義誠実の原則、権利濫用の禁止は民法全体に共通するルールであり、私法全般の基本的な考え方と言えます。

第1回、民法総則「通則」に関する解説は以上です。